Сегодня многие бытовые заботы можно поручить алгоритмам искусственного интеллекта. Приходите вечером домой, а там уже и свет включен, и музыка играет, и ужин подогрет. Устройства «умного» дома становятся все доступнее: этой весной перед началом дачного сезона их продажи выросли в полтора раза по сравнению с прошлым годом. Однако у электронных «камердинеров» есть не только преимущества, но и недостатки, о которых покупатель не всегда задумывается. Объясняем, каким должен быть по-настоящему «умный» дом и как защитить его от возможных уязвимостей.

Хаб — всему голова

«Умные» дома заметно облегчают жизнь своим владельцам: они позволяют заранее программировать нужные функции приборов или дистанционно управлять ими. Например, можно настроить лампочки так, чтобы они включались и выключались по расписанию, можно контролировать водоснабжение, температуру в помещении, работу бытовой техники и многое другое.

Работающим родителям становится проще следить за няней и малышом, деловые люди освобождаются от рутины, а владельцы загородной недвижимости могут не переживать за сохранность имущества, если дом долго стоит пустым. Стремление к комфорту и безопасности — основная причина интереса к «умным» домам.

Вторая причина — экономическая. Грамотно спроектированная система позволяет экономить до 30% энергоресурсов. Кроме того, снижается нагрузка на оборудование, а значит, оно служит дольше. И наконец, «умный» дом экономит время. Зачем тратить его на уборку, если можно делегировать полномочия роботам-пылесосам? Именно на них приходится почти половина всей покупаемой «умной» техники в России, отмечают аналитики платформы «Авито Товары». Еще 30% — на говорящие колонки (робот-пылесос и колонка — классическая связка «умного» дома). Реже выбор падает на «умные» шторы, сплит-системы и датчики.

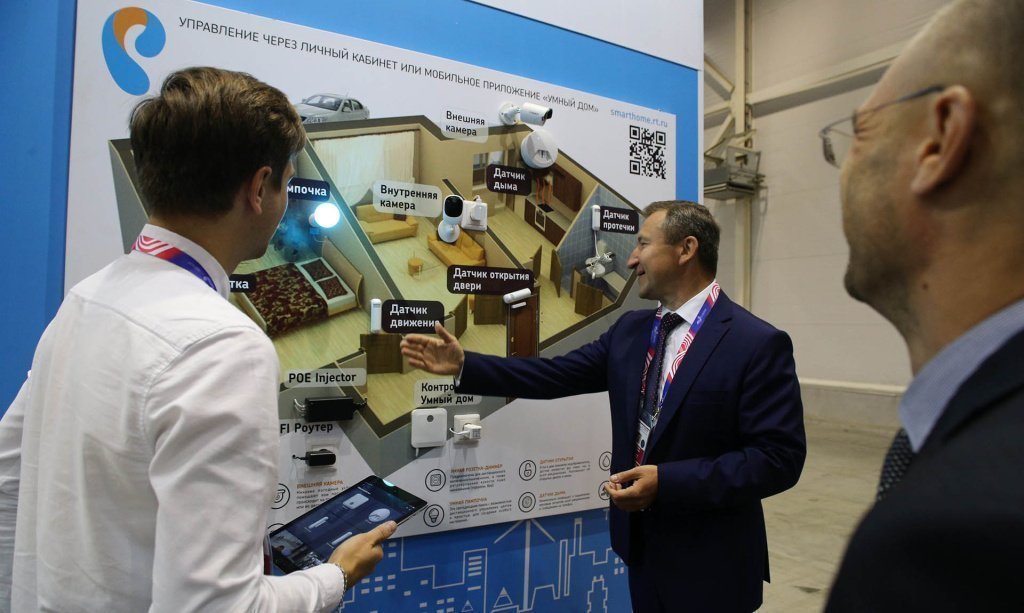

Между тем истинно «умный» дом — это комбинация из разных приборов, и датчики играют здесь ключевую роль: они реагируют на движения, перепады температуры, влажность, определяют уровень освещенности. Также в экосистему входят устройства-исполнители, например реле для включения света и бытовой техники. А управляет всем этим «мозговой центр» — контроллер, или хаб, к которому подключаются устройства. Он собирает информацию от датчиков и отправляет команды технике.

Выбирая систему, надо сопоставить ее функционал с вашими задачами. В квартире нет необходимости устанавливать датчик для полива газона, достаточно датчика для полива цветов на подоконнике, а вот датчики газа, дыма или протечек универсальны и для квартиры, и для дома, но их количество может различаться в зависимости от площади жилья. Расскажем подробнее про существующие решения.

Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Да будет свет

Задача «умного» дома — заставить разрозненное оборудование работать в комплексе, увязав его в определенные сценарии.

Одна из самых популярных функций — создание световых сценариев. И это не про энергосберегающие лампочки. За автоматический режим работы системы освещения отвечают датчики освещенности и движения. Входите в дом или конкретную комнату — свет зажигается, выходите — выключается. Если установить датчик на окна, то можно «научить» шторы вовремя открываться и закрываться.

Можно настроить систему так, что команда включить свет будет подана только тогда, когда в квартире темно, а датчик регистрирует движение. На даче ночью таким способом тоже удобно включать свет в гараже или беседке. Из минусов — отличить человека от домашнего питомца датчику сложно, поэтому полуночные кошачьи игрища тоже могут быть «засчитаны», и тогда сэкономить на электричестве не получится. Зато можно автоматизировать кормление домашних животных: «умные» кормушки и поилки обо всем позаботятся.

Для поддержки микроклимата в доме используют датчики температуры и влажности. Они замеряют сухость воздуха и температуру, а когда значения падают до установленного предела, хаб командует включить увлажнитель, кондиционер или обогреватель. Датчик углекислого газа подскажет, когда включать очиститель воздуха или проветрить помещение, а приводы открывания окон откроют их сами. Термостаты включат теплые полы. Можно поддерживать заданную температуру и влажность в отдельных помещениях — например, в детской комнате.

За охрану в «умном» доме отвечают в первую очередь охранно-пожарная сигнализация, видеонаблюдение, видеодомофон, датчики открывания окон и дверей, датчик движения. Безопасность инженерных систем подразумевает защиту от протечек воды, утечек газа, короткого замыкания в электросети, возгораний, автономное энергоснабжение (дизель-генератор), автоматическую систему пожаротушения, аварийную сигнализацию для вызова сервисных служб.

К примеру, при задымлении «умный» дом способен отключить электропитание, отправить хозяину SMS, передать голосовое сообщение на пульт домовой охраны, вызвать срабатывание звуковой сигнализации. Если в доме есть дети, может включиться громкое аудиосообщение с инструкциями по дальнейшим действиям. А в случае протечки воды будет автоматически перекрыт стояк системы водоснабжения, отключатся электрические розетки в зоне затопления, сигнал о происшествии получит не только владелец, но и диспетчер управляющей компании.

«Умные» камеры распознают лица по биометрии. Если пожаловали незваные гости, то при срабатывании датчиков движения «умный» дом может заблокировать ворота, двери или окна, зажечь яркий прожектор во дворе и свет в доме, включить сирену, послать сообщение на пульт охраны. Свет и сирена отпугнут грабителей, а запись с видеокамер начнет транслироваться на сотовый телефон хозяина. Разные сценарии программируются индивидуально.

Сценариев много, и их функционал зачастую пересекается: например, управление домашним кинотеатром можно настроить по принципу «начался просмотр фильма — погас свет и закрылись жалюзи». То есть тут одни и те же датчики можно задействовать под разные цели. С другой стороны, во многих бытовых приборах отдельные датчики уже встроены заранее, как те же таймеры в духовках. И даже приборы, не имеющие датчиков, можно заставить «поумнеть»: достаточно поставить «умную» розетку. Она управляется со смартфона или ИК-пульта и отвечает за питание техники. Даже если вы забыли выдернуть вилку утюга из розетки, это можно сделать в приложении.

IMAGO/HalfPoint Images/ТАСС

IMAGO/HalfPoint Images/ТАСС

Все ключи в одном смартфоне

Производители «умных» домов постепенно распространяют свои решения на целые многоэтажки, в первую очередь на новостройки. К примеру, Щербинский лифтостроительный завод (АО «ЩЛЗ») с 2021 года внедряет в своих лифтах технологию SmartAirkey. Это российская разработка компании — резидента «Сколково».

«Система автоматически распознает пользователя при его приближении к лифту и способна не только направить лифт к пассажиру, но и определить его этаж проживания», — отмечает руководитель отдела бизнес-аналитики и мониторинга рынка АО «ЩЛЗ» Юрий Лядунов. По его словам, дополнительный плюс заключается в том, что жильцам не приходится контактировать с «общеиспользуемыми элементами управления», проще говоря, с кнопками. Это стало особенно актуально в пандемию.

Функционал SmartAirkey не ограничен лифтами. Система позволяет автоматически открывать электрические ворота, калитки, шлагбаумы, въезд в подземный паркинг, электромеханические и электромагнитные замки. Цифровые ключи хранятся в мобильном приложении для iOS или Android. Разблокировать экран не требуется, достаточно запустить приложение в фоновом режиме. В пару кликов можно отправлять временные ключи для гостей или курьеров. Расстояние открытия можно настроить от нескольких сантиметров до 30 метров. Интернет при этом не нужен, но вот Bluetooth должен быть включен: по нему устанавливается связь с контроллером. Если смартфон разрядится или потеряется, можно воспользоваться привычными механическими ключами. Если они, конечно, при себе.

Разработчики утверждают, что в системе используются крипто-защищенные ключи, поэтому украсть их по беспроводной связи не получится. Правда, что делать, если украден сам смартфон, непонятно.

Станислав Красильников/ТАСС

Станислав Красильников/ТАСС

Бег по проводам

Лет десять назад вопрос автоматизации быта был по плечу лишь обладателям недюжинных познаний в техническом монтаже, программировании и инженерии. Но с тех пор многое изменилось. Устройства стали проще в установке, процесс программирования свелся к выбору опций в приложениях. Через смартфон можно управлять «умным» домом дистанционно, а находясь в помещении — через пульт, «умную» кнопку либо голосовые колонки.

Основные игроки на отечественном рынке — «Яндекс», Сбер и VK — включают в свои экосистемы не только собственные устройства, но и гаджеты других брендов, также популярны платформы Xiaomi или Tuya Smart.

«Ранее российские поставщики ПО были нацелены на создание интерфейсов взаимодействия с пользователем тех же приложений, но в текущих условиях обозначена проблема создания собственных платформ, позволяющих взаимодействовать с устройствами, — поясняет руководитель отдела промышленного интернета вещей UMNO digital Дмитрий Серов. — Крупные игроки отрасли в этом вопросе продвинулись. Главное — не забывать поддерживать и мировые стандарты, позволяющие расширять подключение устройств различных производителей в экосистему "умного" дома».

На данный момент при формировании экосистемы лучше отдавать предпочтение одному бренду. «У "умного" дома тоже бывают сбои, и чем разнороднее элементы системы, тем больше сбоев может происходить, — предупреждает Дмитрий Серов. — Наиболее распространены потеря связи и зависание. Сегодня большинство производителей работают над повышением стабильности работы, для критических процессов предусматривают дублирующие каналы и другие способы страховки. К слову, необходимость перестраиваться под новые интерфейсы взаимодействия с привычными предметами, например с выключателями, часто упоминают как повод отказа от решений "умного" дома».

Стоимость «умной» экосистемы напрямую связана с количеством гаджетов. Ценник стартует от 10 тыс. рублей — этого хватит на хаб, какой-нибудь датчик и лампу. Связка из 15–40 устройств обойдется в сумму от 300 тыс. рублей, при этом выгоднее монтировать технику на этапе строительства или ремонта, нежели в обжитом пространстве.

Также рекомендуется заранее продумать, какой тип подключения будет использоваться. Чаще всего предпочтение отдается беспроводному варианту, он проще в установке. Если перебоев с интернетом нет, управлять «умным» домом можно удаленно, но, если со связью возникнут проблемы, доступа извне в систему не будет. Проводной интернет считается более надежным.

«Существуют различные варианты для "умного" дома: есть связь "хаб — устройство" — это внутренняя сеть, есть связь "сервер — хаб" — это внешняя связь, есть связь "сервер — интерфейс (приложение) пользователя". При удаленном доступе соединение обычно инициирует сервер, и если связь между сервером и хабом разорвана, то сценарии выполняться не будут», — отмечает Дмитрий Серов. По его словам, если часть вычислений перенести ближе к конечным устройствам, например на хаб, то эту проблему можно решить.

IMAGO/HalfPoint Images/ТАСС

IMAGO/HalfPoint Images/ТАСС

Сами хабы различают по протоколам связи с устройствами. Протокол ZigBee расходует меньше всего энергии, так как разработан специально для «умного» дома. Он поддерживает локальную связь между приборами при отсутствии интернета и автоматически погружается в спящий режим. К примеру, «Яндекс» недавно выпустил колонку «Станция Макс», поддерживающую ZigBee, ее можно использовать в качестве хаба и подключить к ней до 300 устройств. Но большинство моделей работают на протоколах Wi-Fi и Bluetooth. Если домашний роутер не супермощный, то много устройств по Wi-Fi к нему не подключишь — будут вылетать. А у Bluetooth весьма невелик радиус действия.

У сети Wi-Fi выше требования к безопасности, к ней не получится подключить новых «клиентов» без назначения сетевого ключа. С планшетами, роутерами и компьютерами это сделать легко, но с датчиками и сенсорами бывает проблематично. Устройства в ZigBee-сети более уязвимы из-за лояльных правил сертификации, зато подключать элементы «умной» системы проще простого.

Вполне логично задуматься над тем, какие еще риски несет владелец «умного» дома. Могут ли мошенники преодолеть защиту, чтобы похитить персональные данные или получить доступ к удаленному управлению домом? В теории — да, но для этого потребуется массированная DDoS-атака. Если «умный» дом установлен в офисе крупной корпорации, то он будет представлять для хакеров куда больший интерес, чем скромный робот-пылесос под управлением колонки.

«Случаи взлома "умных" домов не особенно часты, и на то есть причины: подобных домов не так много, а порог входа в поиск уязвимостей в железе довольно высок, — убежден старший специалист группы исследований безопасности мобильных приложений Positive Technologies Артем Кулаков. — Злоумышленнику в качестве точек входа остается только перехват трафика, который "летает по воздуху". Протоколы вроде Wi-Fi, Bluethooth и ZigBee имеют неплохую базовую защиту от перехвата и внедрения пакетов, и просто так что-то посмотреть или подменить не выйдет. Далее в дело вступают нюансы реализации уже на конкретном железе, а для этого взломщику нужно выяснить, что за устройства используются в доме и где-то взять такие устройства для исследования, чтобы найти в них уязвимости. Это может быть весьма нетривиально».

Но полностью исключить вероятность взлома не получится. «Шанс, что посторонний сможет проникнуть во внутреннюю сеть "умного" дома, всегда остается, — признает Артем Кулаков. — Известны атаки на Wi-Fi, когда злоумышленник перехватывал зашифрованный ключ сети и пытался его расшифровать. Если ключ недостаточно надежен, это получится».

По мнению специалиста, для того чтобы защитить свой дом от «беспроводных» атак, нужно постараться сделать коммуникации между устройствами проводными. «Да, это тяжело, когда "умный" дом ставится "поверх" готового жилья, — говорит Артем Кулаков. — Но если есть возможность учесть этот нюанс при проектировании и постройке, то лучше заложить все основные линии коммуникации заранее. И везде задавать сложные пароли».