В 2025 году Россия отмечает 80-летний юбилей атомной промышленности. Это не просто историческая веха, она символизирует непрерывную цепь технологической преемственности — от первых уран-графитовых реакторов до термоядерного синтеза. Сегодня мы создаем энергосистемы для освоения Арктики, радиофармпрепараты и двигатели для космических миссий. Объясняем, как развивается одна из самых наукоемких отраслей страны и какие перспективы открывает нам мирный атом.

Два старта — одна цель

Необходимо наращивать фундаментальные и прикладные научные исследования, уделять особое внимание разработке новых установок — таких, как модульные реакторы малой мощности и реакторы на быстрых нейтронах, которые станут основой атомной энергетики будущего. Об этом заявил Президент Владимир Путин в приветствии по случаю Дня российской науки. Глава государства также подчеркнул, что приоритетными задачами страны является участие в перспективных космических и арктических программах.

Нацпроект «Новые атомные и энергетические технологии» призван укрепить лидирующие позиции России в этой сфере. Ровно та же цель была у Советского Союза 80 лет назад. Днем рождения атомной отрасли считается 20 августа 1945 года, когда постановлением Государственного комитета обороны было образовано Первое Главное управление при СНК СССР, которому было поручено курировать атомный проект.

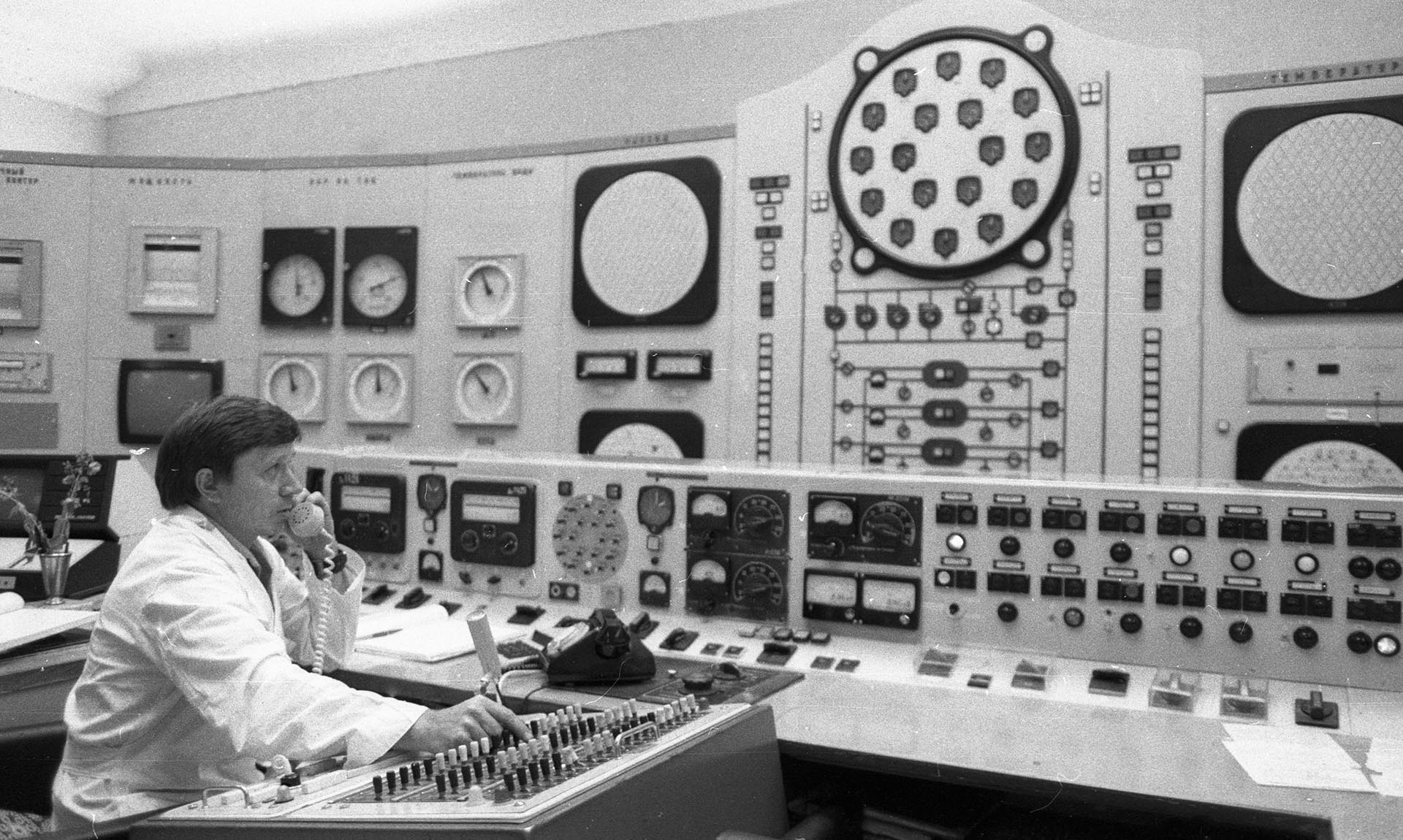

Европа в руинах, а в секретных лабораториях Подмосковья и Урала кипит работа. Группа ученых разбирает уравнения, которые могут изменить мир. Это не сценарий фильма о шпионах — это реальность 1945 года. Советский Союз только что завершил войну, но уже готовился к новой битве — за атом.

Игорь Курчатов, будущий «отец советской атомной бомбы», написал в Совнарком письмо с перечнем необходимого оборудования. Среди строк о 50 тоннах урана и 3 тоннах графита скрывалась не просто просьба — это был план создания первого в СССР уран-графитового реактора Ф-1. Его запуск в декабре 1946 года стал стартом гонки, которая через три года привела к испытанию первой атомной бомбы.

Но уже в 1954-м СССР доказал, что атом — не только оружие. В Обнинске заработала первая в мире АЭС «АМ-1» («Атом мирный-1»). Ее мощность — всего 5 МВт, но этого хватило, чтобы дать свет и тепло тысячам домов. Реактор, охлаждаемый обычной водой, стал прототипом для всех последующих АЭС.

Радиоактивные изотопы, полученные на первых реакторах, использовали не только в энергетике, но и в промышленности, медицине, научных исследованиях. Например, в 1950-х их применяли для автоматизации заводов, контроля утечек нефтепродуктов и даже для создания подземных резервуаров с помощью ядерных взрывов.

Атомный ренессанс

Ночное небо над Россией. В вышине мигают звезды, а на севере, востоке и в центре страны — яркие точки, которые не гаснут даже в полярную ночь. Это атомные электростанции — 35 энергоблоков, которые дают 19% всей электроэнергии страны.

Целых 11 АЭС концерна «Росэнергоатом» работают от Ростова до Певека, но спрос на электричество растет. И здесь атом — не просто вариант. Это гарант стабильности.

«Зачем нам новые АЭС, если есть газ и уголь?» — спросите вы. Ответ прост: как альтернатива невозобновляемым ресурсам. Атом не боится морозов, не зависит от трубопроводов и не выбрасывает в атмосферу CO₂. А еще он может работать в режиме 24/7, в отличие от солнечных панелей или ветряков, которые «спят» ночью и «молчат» в штиль.

Через 18 лет в России должны появиться еще 37 новых атомных энергоблоков большой, средней и малой мощности, в том числе — станции замещения Курской, Кольской и Смоленской АЭС.

Представьте: у вас есть старый мобильник. Он работает, но батарея садится быстро, а приложения тормозят. Вот и энергоблоки АЭС — некоторым по 40 с лишним лет. Их нужно заменить на современные, безопасные, мощные. Курская АЭС-2 уже строится, пуск первого энергоблока запланирован на конец года. Там установят самую высокую градирню России — 179 метров, как 50-этажный дом. Она будет охлаждать пар, превращая его обратно в воду, которая затем вновь используется для конденсации пара, образующегося в турбинах.

Ожидается, что к 2042 году доля атомной генерации увеличится до 23,5%.

Плавучие батарейки

АЭС малой мощности (АСММ) становятся выходом для отдаленных регионов. Так, в 2020 году в Певеке на Чукотке запустили плавучую станцию малой мощности «Академик Ломоносов» (ПАТЭС). Два реактора снабжают теплом и светом жителей Певека и окрестных горнодобытчиков. Это большое подспорье для готовящейся к окончательному останову в 2025 году Билибинской АЭС и угольной Чаунской ТЭЦ.

На ПАТЭС ежегодно проходят практику студенты. К примеру, в июле здесь побывали ребята из Обнинского института атомной энергетики. «Мы были поражены тем, какое значение ПАТЭС имеет для экономического и промышленного развития региона», — вспоминает один из практикантов Максим Попов.

Вместе с тем «Росатом» работает над вторым поколением ПАТЭС — оптимизированным плавучим энергоблоком (OFPU). Он будет мощнее и меньше своего предшественника. Станцию предполагается оснастить двумя реакторами типа «РИТМ-200M» общей мощностью 100 МВт и сделать одним из ключевых элементов инфраструктуры Северного морского пути.

Еще один перспективный проект — АСММ на Чукотке, на базе новейшей реакторной установки «Шельф-М». Проектный срок службы станции — 60 лет. Она будет бесперебойно снабжать энергией золоторудное месторождение «Совиное» и поселки. Вес модуля вместе с реакторной установкой — 370 тонн, но при необходимости его можно перевозить с площадки на площадку. Как говорится, адаптируем технологии под потребности заказчика.

Колем лед

В 1959 году в Ленинграде на воду спустили необычное судно — первый в мире атомный ледокол «Ленин». Его реактор, созданный под руководством Игоря Африкантова, был размером с трехэтажный дом. Но главное — судно не боялось льда. В 1970 году «Ленин» совершил дрейф в 80 км от Северного полюса. Ледяные торосы, температура −40 °C, а он рассекал лед, как нож масло. Это был сигнал миру: Арктика больше не закрыта.

Сегодня Россия контролирует 53% Северного морского пути. Новейшие атомные ледоколы проекта 22220 — «Арктика», «Сибирь», «Урал» и «Якутия» — могут работать как в глубоководной Арктике, так и на мелководье (например, в Обской губе). Самый мощный ледокол «Арктика» (60 МВт) способен пробивать лед толщиной до трех метров.

Одной загрузки ледокола ядерным топливом хватает на 7-9 лет. Это позволяет продлить период активного судоходства вдоль Северного арктического побережья, доставлять товары и топливо по программе северного завоза несмотря на сложные ледовые условия.

Ледоколы на ядерном топливе, опять же, не выбрасывают CO₂, в отличие от дизельных аналогов. Это делает их ключевыми для «зеленой» логистики в Арктике, которую называют климатической лабораторией планеты.

Изотоп против рака

В 1951 году в СССР случилась маленькая революция. В клинической медицине был применен кобальт-60 — радиоактивный изотоп, который «сжигал» раковые клетки. Раньше, чем в США и Европе! А в 1969-м советские ученые придумали радиоиммунный анализ — метод, который определяет гормоны в крови с помощью меченых атомов. Это как детектив: найти иголку в стоге сена, но с атомным микроскопом.

Сегодня Россия производит 30% мирового рынка стронция-90 и цезия-137. В медицине изотопы применяют для производства радиофармпрепаратов, которые прицельно уничтожают раковые клетки, не затрагивая здоровые.

К примеру, Физико-энергетический институт им. А.И. Лейпунского (ФЭИ) производит актиний-225 — радионуклид для таргетной альфа-терапии неоперабельных опухолей. Кроме того, в ФЭИ выпускают офтальмоаппликаторы с рутением-106, необходимые для лечения онкологических заболеваний глаза, и микроисточники с йодом-125 для брахитерапии рака предстательной железы.

В Институте реакторных материалов выпускают изотоп лютеций-177. Радиофармацевтический прекурсор на его основе используют для целевой точечной радионуклидной терапии нейроэндокринных опухолей, которые плохо поддаются лечению стандартными методами.

Научно-исследовательский институт атомных реакторов (НИИАР) разработал радиофармпрепарат на основе радия-223, который продлевает жизнь пациентов с костными метастазами, снижает болевой синдром и улучшает качество жизни. После запуска в серийное производство он заменит иностранный оригинальный препарат.

Ученые Радиевого института им. В.Г. Хлопина расширяют линейку диагностических и терапевтических препаратов на основе технеция-99m, радия-223, тория-227, тербия-161, а также германий-галлиевого генератора. Это даст шанс победить некоторые формы рака у пациентов на терминальных стадиях. В 2026 году в институте состоится запуск нового циклотрона с энергией протонов до 30 МэВ и создание Центра циклотронных технологий в Санкт-Петербурге.

Научно-исследовательский физико-химический институт им. Л.Я. Карпова (НИФХИ) на основе йода-131 выпускает радиофармпрепараты для диагностики и лечения заболеваний щитовидной железы. На основе молибдена-99 организовано производство генераторов технеция-99m, который наиболее эффективен в функциональной диагностике практически всех органов.

Кроме того, НИФХИ — единственный в России производитель препарата «Самарий, 153Sm оксабифор», который применяется для купирования боли в костях, и «Уреакапса» для диагностики новообразований желудочно-кишечного тракта.

С 2023 года на площадке НИФХИ идет строительство завода радиофармацевтических препаратов. Там будут выпускать продукты на основе йода-131, самария-153, лютеция-177, актиния-225, радия-223. Открытие производства запланировано на 2025 год.

А в 4-м корпусе Федерального медицинского биофизического центра им. А.И. Бурназяна после реконструкции появится новый циклотронно-радиохимический комплекс. На циклотроне TR-24 будут производить гамма- и позитронно-излучающие радионуклиды и синтезировать радиофармпрепараты, в том числе — экспериментальные.

Титан — всему голова

Сверхпрочные сплавы и материалы — тоже вотчина атомпрома.

Российские предприятия выпускают станки для изготовления сложных тугоплавких заготовок, для эксплуатации при экстремально высоких температурах, радиационном воздействии и механических нагрузках. В числе новаций можно отметить композит с карбидом бора, эффективно блокирующий различные виды радиации — не только на АЭС, но и в медучреждениях при проведении радиотерапии, и в промышленности при операциях с радиоактивными изотопами.

В компании «Росатом МеталлТех» называют «достижениями года» сверхпрочные медь-ниобиевые провода, изделия из тугоплавких и редких металлов, химически чистые соединения гафния и циркония, титановые имплантаты для остеосинтеза, редкоземельные магниты и низкотемпературные сверхпроводники.

Не менее перспективны материалы на основе бериллия. Ему свойственны легкость, прочность, высокая теплопроводность: незаменимые свойства для корпусов космических аппаратов.

Керамика, керамические композиционные материалы (ККМ) и жаростойкие покрытия на основе соединений гафния и циркония представляют особый интерес для авиационной и космической промышленности. Они работоспособны в агрессивных окислительных атмосферах при температурах выше 2000 °C.

Гафний применяется для изготовления стержней управления реакторами, поглощающих нейтроны. Сплавы циркония выдерживают 350 °C и 18 Мпа, и после покрытия оксидом хрома перестают выделять водород при контакте с водой — это нивелирует риск повторения катастрофы, подобной той, что постигла Фукусиму.

В свою очередь, титан за счет легкости и прочности еще с советских времен применяется в авиастроении, а за счет биоинертности — в производстве медицинских имплантов.

В ЦНИИ КМ «Прометей» разработали технологию горячего изостатического прессования (ГИП), которая позволяет создавать корпуса реакторов целиком из порошкового титана. Это снижает риски при сварке и упрощает производство. В 2024 году «Прометей» изготовил титановый корпус для автономного сверхглубокого аппарата, который выдерживает давление воды на глубине до 11 км.

Масштабной разработкой морских сплавов на основе титана в «Прометее» занимаются более 70 лет. С титаном здесь связывают и ожидаемый прорыв в развитии технологий порошковой металлургии в России.

«Горячее изостатическое прессование (ГИП) — процесс получения изделий из порошков металлических материалов с использованием высокого давления, инертной газовой фазы и термообработки. Для современной энергетики в России актуально производство методом ГИП изделий из порошкового титана массой в десятки тонн», — поясняет заместитель генерального директора НИЦ «Курчатовский институт» — ЦНИИ КМ «Прометей» по научной работе — начальник научно-производственного комплекса Валерий Леонов.

Создание корпусов малых и сверхмалых ядерных реакторов с применением ГИП-технологий — ключ к распределенной энергетике, освоению Крайнего Севера и арктических территорий, уверен наш собеседник.

Безотходное производство

Одна из главных задач отрасли — закрыть топливный цикл. То есть перерабатывать отработанное ядерное топливо (ОЯТ) и использовать его повторно. Переработка 1 тонны ОЯТ позволяет сэкономить 150 тонн природного урана. Реакторы на быстрых нейтронах перерабатывают отходы и дают топливо для себя же. Это как вечный двигатель, но реальный. Нужны лишь опытные образцы.

Так, в Димитровграде запроектирован Многоцелевой исследовательский реактор на быстрых нейтронах (МБИР). Он позволит ускорить исследования в области переработки ОЯТ. Запуск намечен на 2028 год.

Опытно-демонстрационный центр при Горно-химическом комбинате в Железногорске тоже ищет решение. Ввод второго пускового комплекса позволит перерабатывать ОЯТ в промышленном масштабе для повторного использования урана и плутония.

В рамках проекта «Прорыв» в Северске идет работа над БРЕСТ-ОД-300 — первым в мире реактором IV поколения с замкнутым циклом. Требуется наладить выпуск смешанного нитридного уран-плутониевого топлива (СНУП). Производственные линии готовы, ждем разрешения регулятора на работу с плутонием.

«За два года мы выпустим достаточно СНУП-топлива для полной загрузки активной зоны реактора БРЕСТ», — убежден научный руководитель проекта «Прорыв» Евгений Адамов.В нынешнем году планируется отработать разные технологические режимы, выйти на проектные показатели. В 2026–2027 годах БРЕСТ пройдет физический пуск, в эксплуатацию с подачей электроэнергии в сеть войдет в 2028 году. После 2030 года заработает модуль рефабрикации, и топливный цикл будет замкнут.

Командуй с умом

Для оптимизации процессов управления атомными объектами «Росатом» разрабатывает цифрового двойника радиохимического производства. Это программный комплекс, который поможет снизить затраты на эксплуатацию и повысить эффективность переработки ОЯТ.

Над проектом работают специалисты частного учреждения «Наука и инновации», Высокотехнологического научно-исследовательского института неорганических материалов им. академика А.А. Бочвара, Радиевого института им. В.Г. Хлопина и ряда других отраслевых предприятий.

Цифровой двойник будет оценивать все этапы переработки отработавшего ядерного топлива, анализировать состав и количества реагентов, объем отходов, параметры технологических операций и специфические для радиохимических процессов характеристики. На основе полученных данных алгоритм позволит оптимизировать технологию переработки ОЯТ и методы обращения с РАО, причем как на стадии разработки технологии, так и на стадии эксплуатации производства. Это позволит ученым уйти от трудоемких «ручных» расчетов и ошибок при реализации реальных проектов.

Космические амбиции

Секрет из архивов: в 1960-х СССР разрабатывал ядерный ракетный двигатель для полетов к Марсу. Время путешествия сокращалось с девяти месяцев до полутора! Но проект заморозили после аварии в Чернобыле. С 1970 по 1988 год было запущено 32 аппарата с термоэлектрическими ядерными источниками энергии. Кроме того, в 1960–1980-х на Семипалатинском полигоне успешно испытали ядерный ракетный двигатель.

Сегодня энергия атома открывает новые возможности для освоения космоса: обеспечивает спутниковую связь, мониторинг экологии, производство материалов в невесомости, а также межорбитальные перевозки и миссии к астероидам. Россия активно развивает космическую программу. Как отметил глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов, ключевыми задачами станут коммерциализация космической деятельности и привлечение частных инвестиций в отрасль.

В 2022 году РКК «Энергия» анонсировала создание ядерного буксира «Зевс» мощностью до 6 МВт. Реактор для «Зевса» будет работать на уране-235 низкого обогащения (<20%), что соответствует стандартам МАГАТЭ.

Этот орбитальный аппарат планируют использовать для исследования Луны и дальнего космоса. Первый запуск намечен на 2030-е — как раз к очередному юбилею атомной отрасли.